Virus oncolytiques : la nouvelle frontière de l’immunothérapie du cancer

Les virus oncolytiques suscitent un intérêt soutenu de la part de la communauté scientifique et médicale, avec plusieurs essais cliniques en cours et des résultats préliminaires prometteurs, notamment dans les tumeurs solides.

Au cours des dernières années, plusieurs équipes de recherche et entreprises de biotechnologie ont approfondi leurs stratégies autour de ces agents viraux modifiés, capables de cibler et de détruire sélectivement les cellules tumorales tout en stimulant la réponse immunitaire de l’organisme. Bien que des avancées significatives aient été rapportées, notamment dans des études cliniques, la plupart des résultats relayés à ce jour concernent des recherches encore en cours de validation ou publiées récemment.

Cet article propose un aperçu des principes fondamentaux des virus oncolytiques, discute de leur utilisation potentielle en combinaison avec d’autres immunothérapies (comme les cellules CAR-T) et souligne l’importance d’une médecine personnalisée pour optimiser leur efficacité.

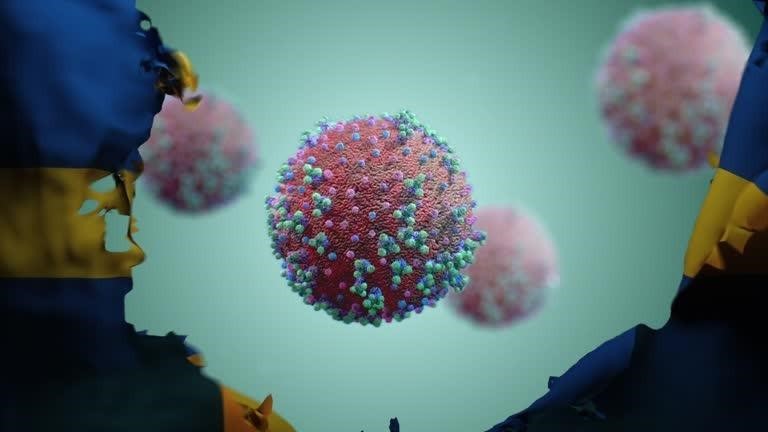

Qu’est-ce qu’un virus oncolytique ?

Un virus oncolytique est un agent viral génétiquement modifié ou naturel, conçu pour infecter et détruire préférentiellement les cellules cancéreuses, tout en épargnant les cellules saines. Cette destruction cellulaire libère des antigènes tumoraux qui, à leur tour, stimulent le système immunitaire du patient. Ainsi, au-delà de l’élimination locale de la tumeur, la réponse immunitaire peut, dans certains cas, être renforcée à la fois localement et systématiquement, bien que l’intensité et la durabilité de cet effet varient selon le type de tumeur et le profil du patient.

À ce jour, le seul virus oncolytique ayant reçu une autorisation réglementaire est le T-VEC (Talimogene Laherparepvec), basé sur l’herpès virus modifié, utilisé pour le traitement du mélanome avancé. Cette approbation marque une étape importante mais isolée, qui souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour d’autres indications.

Selon un récent document publié par Transgene (2024), la société concentre ses efforts sur une plateforme de virus oncolytiques dérivée de la vaccine. Ses axes de recherche incluent notamment l’optimisation du profil de sécurité, l’amélioration de la capacité à cibler des tumeurs solides et la maîtrise du dosage pour maximiser l’efficacité du traitement tout en limitant les effets secondaires. Bien que d’autres groupes de recherche explorent également différentes approches (par exemple, le virus de la rougeole modifié ou l’herpès virus), l’utilisation de la vaccine est l’une des stratégies les plus étudiées chez Transgene.

Vers des traitements combinés : l’exemple des CAR-T cellules

Parallèlement aux thérapies virales, d’autres approches d’immunothérapie du cancer telles que la thérapie cellulaire CAR-T connaissent un essor considérable. Les cellules CAR-T sont des lymphocytes T modifiés génétiquement pour reconnaître et attaquer spécifiquement les cellules tumorales. Des succès initiaux remarquables ont été rapportés pour certains cancers hématologiques, et d’intenses efforts se concentrent à présent sur l’extension de cette approche aux tumeurs solides, qui présentent des défis supplémentaires (barrières physiques, microenvironnement immunosuppressif, etc.).

L’idée de combiner un virus oncolytique et des cellules CAR-T fait l’objet de plusieurs recherches précliniques et essais cliniques exploratoires. Le raisonnement est le suivant : la destruction virale initiale expose un grand nombre d’antigènes tumoraux, facilitant l’infiltration et l’activité des cellules CAR-T. Bien que peu de résultats définitifs soient publiés, certaines études suggèrent déjà qu’une telle combinaison pourrait renforcer la réponse antitumorale, notamment pour des cancers agressifs ou en stade avancé.

Données récentes et approches personnalisées

Le succès des virus oncolytiques dépend en grande partie de la sélection des patients et de la compréhension précise du microenvironnement tumoral. Dans la quête d’une médecine personnalisée, les chercheurs et cliniciens s’appuient sur des biomarqueurs tels que l’expression de PD-L1, la charge mutationnelle tumorale (TMB) ou encore la densité de lymphocytes infiltrants (TILs) pour déterminer qui est le plus susceptible de répondre au traitement.

Ainsi, des études récentes de l’Institut Curie et d’autres institutions de recherche mettent en avant la nécessité de cibler des sous-groupes de patients spécifiques : par exemple, ceux dont les tumeurs présentent une forte instabilité génomique pourraient tirer un avantage accru d’une approche combinant virus oncolytiques et immunomodulateurs. Le tableau ci-dessous illustre différents paramètres souvent pris en compte dans la mise en place d’un protocole d’immunothérapie :

| Paramètre | Exemple d’indicateur | Impact potentiel | Approche recommandée |

| Expression PD-L1 | ≥ 50% | Réponse accrue aux inhibiteurs de checkpoints | Combinaison virus oncolytique + anti-PD-L1 |

| Charge mutationnelle tumorale (TMB) | Élevée | Meilleure immunogénicité | Association immunothérapie ciblée |

| Stade de la tumeur | III ou IV | Pronostic plus réservé | Stratégie agressive (CAR-T, virus oncolytique) |

| Lymphocytes infiltrants (TILs) | Densité élevée | Indicateur d’une réponse immunitaire active | Combinaison TILs, virus oncolytique |

Les experts soulignent également que le ciblage précis de certains composants du microenvironnement tumoral (astrocytes pour le glioblastome, cellules immunosuppressives pour d’autres cancers solides) pourrait améliorer l’efficacité de ces approches. Chez certains patients âgés ou fragiles, l’utilisation de virus oncolytiques pourrait à terme permettre d’envisager une modulation des doses de chimiothérapie, bien que cette hypothèse nécessite encore des validations cliniques approfondies.

Perspectives et défis à venir

Comme pour toute thérapie émergente, les virus oncolytiques font face à plusieurs défis. La logistique de production à grande échelle reste complexe, tout comme l’optimisation des voies d’administration, la gestion des effets indésirables liés à l’immunothérapie et la surveillance d’une potentielle résistance tumorale. Cependant, la collaboration internationale entre laboratoires publics, privés et centres hospitaliers spécialisés contribue à accélérer la recherche et à diversifier les protocoles cliniques.

On observe également un intérêt grandissant pour les thérapies combinées : outre l’ajout de cellules CAR-T, l’association d’oncolytiques à des inhibiteurs de checkpoints immunitaires (anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4) ou à des vaccins thérapeutiques est activement explorée. L’objectif reste de dépasser les barrières immunologiques des tumeurs résistantes ou avancées, tout en épargnant au maximum les cellules saines et en préservant la qualité de vie des patients.

Conclusion

Les virus oncolytiques constituent une piste révolutionnaire pour le traitement du cancer, en particulier lorsqu’ils sont intégrés dans une stratégie thérapeutique globale et personnalisée. Bien que les preuves cliniques définitives sur leur efficacité à grande échelle soient encore limitées, l’intérêt ne cesse de croître grâce à des résultats préliminaires encourageants. Les avancées en séquençage génétique, la meilleure compréhension du microenvironnement tumoral et l’essor de l’immunothérapie anticancéreuse continuent de stimuler l’innovation dans ce domaine.

Biotherapy International illustre bien cette dynamique, en développant des solutions innovantes en immunothérapie et médecine régénérative. Le Professeur Shimon Slavin, Directeur Scientifique et Médical de l’institution, est reconnu comme un pionnier de la greffe de moelle osseuse allogénique, ayant contribué à son utilisation pour des maladies malignes et non malignes, ainsi qu’au développement d’approches cellulaires et régénératives de pointe.

De son côté, Arthur Portnoy, Directeur du développement commercial, dispose d’une solide expérience dans les dispositifs médicaux et la santé numérique, spécialisée dans la mise en place de partenariats stratégiques et la croissance de l’entreprise sur divers marchés. Ensemble, ils veillent à concilier la recherche scientifique de pointe et la mise en pratique opérationnelle pour offrir aux patients des traitements personnalisés et efficaces.

Vous souhaitez en savoir plus ? Explorez les publications les plus récentes, discutez avec des professionnels de santé familiarisés avec ces approches et découvrez les options qu’offrent aujourd’hui des centres de recherche reconnus. L’approche oncolytique ouvre des perspectives inédites en immunothérapie, mais de nombreuses étapes restent nécessaires avant qu’elle ne devienne une option thérapeutique courante en pratique clinique.